謡蹟めぐり 謡曲初心者の方のためのガイド

謡蹟めぐり くさなぎ 日本武尊謡蹟1

ストーリー

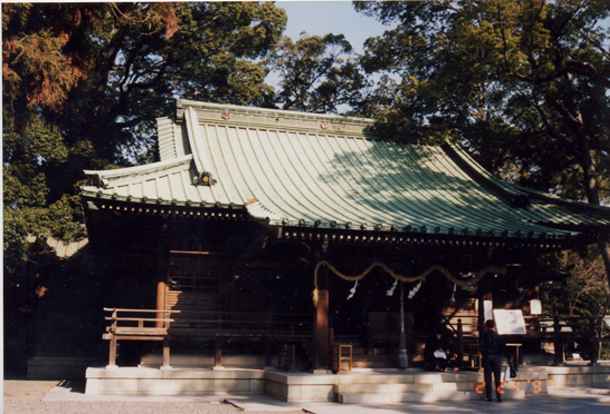

比叡山の恵心僧都は天下泰平祈願のため、熱田神社に七日間参籠し、最勝王経を講じています。するとそこに、毎日のように花売りにやって来る男女があります。ある日僧都は二人に言葉をかけ、自分が最勝王経を講じていることなどを話すと、二人の花売りは大そう喜びます。そして、それこそ我等が望む御経だと言ってその有難さを説き、自分たち夫婦が実は草薙の神剣を守る神と蓬が島の仙女であることを明かし、七日間の御経結願の夜に、燈の影に来るように言ったと思うと、たちまち黒雲が現れ雨が降り出し、夫婦は薄闇の中に消え失せます。

さて御経結願の夜、僧都が待っていると月光の中に日本武尊と橘姫の霊が現れ、草薙の神剣で東夷を平らげた時のことを物語り、その威徳を示し、天下の泰平は最勝王経の力であると、その徳をたたえます。(「宝生の能」平成11年2月号より)

日本武尊概説 (平成7.9記)

本曲の主人公ヤマトタケルノミコトについては、日本武尊、日本武命、倭建命などいろいろな書き方があるようであるが、ここでは謡本に従って日本武尊と書くこととする。

日本武尊は第12代景行天皇の子として生まれている。はじめ、小確命(おうすのみこと)と名づけられた。兄大確命とは双生児だったという。生来荒々しい性格で兄の大確を父の命令を拡大解釈して殺してしまった。小確の粗暴さに恐れをなした景行天皇は、小確にまず熊襲征伐を命じた。女装して熊襲建(くまそたける)兄弟に接近した小確は首尾よく兄弟を倒すことに成功し、そのとき、弟の方から、「以後、ヤマトタケルと名乗るがよい」といわれる。

凱旋の途中、出雲にまわって出雲建も滅ぼし、大和に戻った日本武尊は一休みする間もなく、東征を命ぜられる。途中伊勢神宮に立ち寄り、叔母にあたる倭姫を訪ねて天叢雲剣と、燧石の入った袋を餞けに貰う。またこの地で宮簀姫(みやずひめ)と出会う。後にこの姫と結婚する。

駿河国まで進んだところで、だまされて原野にひき出され、土地の豪族にまわりから火をかけられ、絶体絶命のピンチを迎えるが、倭姫から貰った剣で草を薙ぎ払い、袋の

燧石で向火を焚き危うく難を逃れ、敵を全滅させる経緯は本曲に謡われるとおりである。 そのあと、走水の海(浦賀水道)を舟で渡るとき、海が荒れ舟が高波に呑まれる寸前、海神の怒りを鎮めるべく弟橘姫は入水する。この弟橘姫は大和で結婚したとも、相模で妃になったとも伝えられる。姫の入水によって海は静まり、一行は無事上総に上陸するのである。

上総平定後、日本武尊は安房、下総、常陸、さらに当時蝦夷と一括された陸奥の北上川流域まで行っている。

帰路は関東、甲州、信濃を通り尾張に至り、ここで宮簀姫と再会して結婚する。大和から他の皇子が皇太子になった旨を伝えられた日本武尊は、父天皇と策謀を一にする近江の王を奇襲すべく伊吹山に向かった。しかし山の神の毒気にあてられ、とうとう能褒野(三重県亀山市能褒野)というところで息をひきとってしまったという。

日本武尊の死後、遺骸を葬ったところ、白鳥になった日本武尊が大和を指して飛び立ち、各地に留まっては飛び去ったため、そのたびに白鳥陵が出来たという。

以上の記述も「古事記」「日本書紀」によって若干の相違があり、日本武尊も実在の人物として描かれているが、大和朝廷が日本国内を統一するための限りない苦難の道を、日本武尊という一人の悲劇の英雄という偶像を借りて綴ったものと考えられる。

また、日本武尊とは、誕生間もない大和朝廷によって、全国各地に派遣された農業指導者たちの活躍を一人の英雄神話としたものであるとの見方もあり、こうした観点から見直すとまた別の興味も湧いてくる。

日本武尊に関する謡蹟は全国にわたって存在しているようだが、自分で訪ねたところを掲げてみる。

熊襲征伐 伊勢から九州の謡蹟 (平14・2記)

熊襲征伐を命ぜられた日本武尊は遠征出発の前、まず伊勢神宮に詣でて叔母の倭姫から衣装を貰い受ける。当時九州には大和朝廷に反抗する部族がおり熊襲と呼ばれていたが、今でも鹿児島県にはその古蹟がある。

鹿児島県隼人町にある隼人塚は熊襲塚とも言われ、伝説によると熊襲の怨霊を慰めるため、和銅元年に建設されたと伝えられている。低い封土の上に石造の多重塔3基と四天王像を安置したもので、このような形式は他に類例がなく、学術上貴重なものの由で、寺院の跡、大隅国分尼寺の跡と唱える人もあるようである。この塚に隣接したところには、「魏志倭人伝の邪馬台国は南九州にして、女王卑弥呼の都は姫城一帯であった。日本の古代を偲びここに女王の像を建立す。」と記された大きな石碑があり、傍らには、これも大きな卑弥呼女王の像が建てられていた。

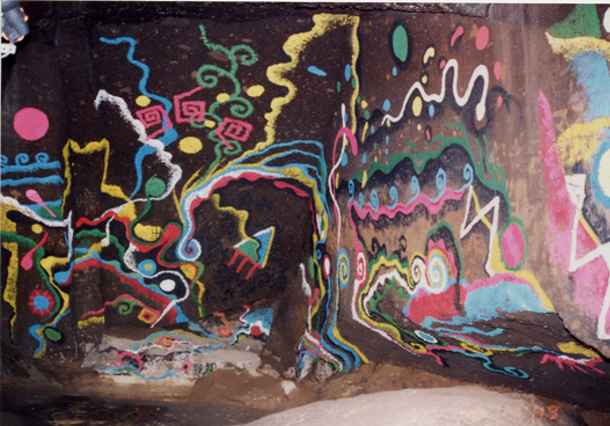

同じ隼人町には熊襲の穴と称する巨大な洞窟がある。昔熊襲族が居住していたといわれる穴で、熊襲の首領川上タケルが女装した日本武尊に誅殺されたところで、一名嬢着の穴ともいわれる。第一洞穴は奥行き22メートル、巾10メートルで100畳くらいの広さがあり、さらに右正面から第2洞穴につながっているが、現在入口が崩れて中に入れないが約300畳くらい(往時は1000畳ほどもあったという)の広さといわれている。

入口は窮屈であるが、中に入ると意外に広い。さらに驚いたのは天井や壁一面に赤、黄、緑、白などで彩色が施されていることである。もちろん熊襲の昔からあった訳ではないと思うが、落書きとも思えないから根拠があって復元したのかも知れない。とにかく一種異様な雰囲気を醸し出している。

伊勢神宮内宮 伊勢市 (平2.6) 遠征に出発の前、まず伊勢神宮に詣でる

伊勢神宮内宮 伊勢市 (平2.6) 遠征に出発の前、まず伊勢神宮に詣でる

隼人塚 鹿児島県隼人町 (平7.11) 熊襲の怨霊を慰めるため和銅元年に建設されたという

隼人塚 鹿児島県隼人町 (平7.11) 熊襲の怨霊を慰めるため和銅元年に建設されたという

熊襲の穴 鹿児島県隼人町妙見 (平7.11) 熊襲が居住していたといわれる穴

熊襲の穴 鹿児島県隼人町妙見 (平7.11) 熊襲が居住していたといわれる穴

熊襲の穴入り口 (平7.11) 入り口は狭いが中は意外に広い

熊襲の穴入り口 (平7.11) 入り口は狭いが中は意外に広い

別の説では、熊襲の穴から5キロほど北に行った牧園村石坂の石坂川にかかる祝橋のあたりが、日本武尊が熊襲を討った地と伝えられる。現在は国道の通るところに立派な橋がかけられているが、そのすぐ傍らに崩れかかったような姿で昔の祝橋が残っていた。日本武尊の頃はどんな橋だったのだろうか。橋のたもとに「日本武尊祝宴之地の碑」と「小確神社」が立派に保存されている。ちなみに小確とは日本武尊の幼名である。

日本武尊祝宴の地といい、また祝橋というのは日本武尊が熊襲を討って祝宴を開いたことに由来するものと思うが、それを裏付けるような説明は見当たらなかった。

祝橋(旧) 鹿児島県牧園町石坂 (平7.11) 熊襲を討って祝宴を開いた地という

祝橋(旧) 鹿児島県牧園町石坂 (平7.11) 熊襲を討って祝宴を開いた地という

祝橋(新) 鹿児島県牧園町石坂 (平7.11) 現在は国道に新しい橋が出来ている

祝橋(新) 鹿児島県牧園町石坂 (平7.11) 現在は国道に新しい橋が出来ている

日本武尊祝宴之地碑と小碓神社 牧園町石坂 (平7.11) 橋のたもとにこの碑と小碓神社が建っている

日本武尊祝宴之地碑と小碓神社 牧園町石坂 (平7.11) 橋のたもとにこの碑と小碓神社が建っている

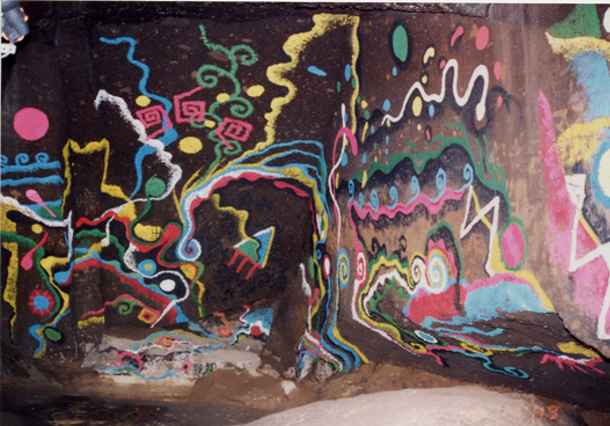

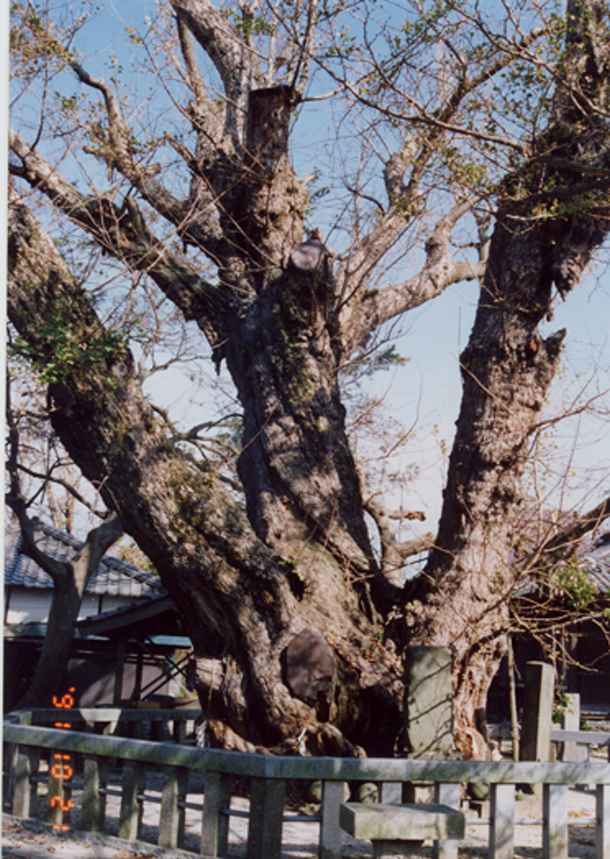

福岡県水巻町は昔の芦屋の里で、八剱神社の境内に日本武尊手植えの大銀杏がある。熊襲征伐を命じられた日本武尊は九州に赴きこの地に滞在中、砧の音を聞き訪ねたのが砧姫で、自分のそばにおき身の廻りの世話をさせることにした。熊襲を平らげ都に帰る時再びここに立ち寄ると姫はすでに身重になっていた。そこで尊は自分たちの浅かった契りの思い出に一本の銀杏を植えたのがこの銀杏とのことで境内に大きくそびえている。

日本武尊手植えの大銀杏 福岡県水巻町 八剱神社 (平3・10) 砧姫との契りの思い出にこの銀杏を植えたという

日本武尊手植えの大銀杏 福岡県水巻町 八剱神社 (平3・10) 砧姫との契りの思い出にこの銀杏を植えたという

東征 名古屋付近の謡蹟 (平14・2記)

熊襲征伐より戻るとすぐに東征を命ぜられた日本武尊は、再び伊勢に倭姫を訪ねて姫から天叢雲剣と、燧石の入った袋を貰い出発する。尾張では土地の豪族に迎えられその娘の宮簀姫と婚約する。松妬社は、上古ここに清流があり、日本武尊がここに来た時、宮簀姫は布を晒していた。氷上への道を問われたが、姫はつんぼをよそおって答えられなかったという故事があり、「おつんぼ神」といわれ、お詣りすると耳が聞こえるという信仰があるという。

愛知県豊明市の二村山は尊が通った所。 曲中に「素盞嗚の尊に斬られし大蛇、件(くだん)の剣をたぶらかさんと、大山となって道を塞ぐ、されども事ともせず駆け破って通りしより、今の二村山となる」とあり、日本武尊もこの山を越えて駿河の国に攻め下ったのである。

往時鎌倉街道がこの二村山を通っており、在原業平、西行法師、源頼朝、義経その他多くの著名な人々がここを通ったといわれ眺望が素晴しい。

岡崎の矢作川は尊がこのあたりで矢を作ったことからこの名ができたという。矢作橋のたもとには、後の豊臣秀吉が日吉丸の頃、蜂須賀小六と出合ったという伝説を記念して「出合之像」が建てられている。

松妬(まつご)社 名古屋市 熱田神宮摂社 (平7.2) 日本武尊と宮簀姫が最初に逢ったところ

松妬(まつご)社 名古屋市 熱田神宮摂社 (平7.2) 日本武尊と宮簀姫が最初に逢ったところ

二村山 愛知県豊明市 (平7.2) 尊はこの山を越えて駿河の國に入る

二村山 愛知県豊明市 (平7.2) 尊はこの山を越えて駿河の國に入る

矢作橋出合の像 岡崎市 (平7.2) 尊はこのあたりで矢を作ったのでこの名ができた

矢作橋出合の像 岡崎市 (平7.2) 尊はこのあたりで矢を作ったのでこの名ができた

東征 草薙関連の謡蹟 (平14・2記)

尊が火攻めにあったという焼津には焼津神社があり日本武尊を祀り、尊の像も建っている。ちかくの日本武尊沓脱の旧跡は尊が沓を脱いで休み、老女の小麦飯の饗応を受けた小庵の跡といい、日本武尊の像も立っている。

清水市の日本平は日本武尊が賊を平定した後、尊が四方を見渡したところといわれる。三保の松原も近い。

別の説では草薙の地は相模草薙であり、今の厚木市小野にある小野神社の地がこれにあたるという説もある。訪ねた時はちょうど祭の日に当っており幟が立てられていた。

また、熱海市の来宮神社は尊が東征の折、箱根からこの地に軍を進められた時、住民を労り、産業を奨励した功績と武勲を讃えて尊を祭神として祀ったという。

焼津神社 焼津市焼津 (平9.2) 尊が火攻めにあった地、尊を祀る

焼津神社 焼津市焼津 (平9.2) 尊が火攻めにあった地、尊を祀る

日本武尊像 焼津神社 (平9.2) 神社の境内に建つ

日本武尊像 焼津神社 (平9.2) 神社の境内に建つ

日本武尊沓脱の旧跡 焼津市焼津 (平9.2) 尊が沓を脱いで休んだところ

日本武尊沓脱の旧跡 焼津市焼津 (平9.2) 尊が沓を脱いで休んだところ

日本武尊像 沓脱の旧跡 (平9.2) ここにも像が建っている

日本武尊像 沓脱の旧跡 (平9.2) ここにも像が建っている

日本平 清水市草薙 (平3.5) 賊を平定した後、尊は四方を見渡したという

日本平 清水市草薙 (平3.5) 賊を平定した後、尊は四方を見渡したという

小野神社 神奈川県厚木市小野 (平7.4) 別の説草薙の地はここであるという

小野神社 神奈川県厚木市小野 (平7.4) 別の説草薙の地はここであるという

来宮神社 熱海市西山町 (平8.9) 尊の徳と武勲を讃え祭神として祀る

来宮神社 熱海市西山町 (平8.9) 尊の徳と武勲を讃え祭神として祀る

曲目一覧

- 葵上あおいのうえ

- 阿漕あこぎ

- 芦刈あしかり

- 安宅あたか

- 敦盛あつもり

- 海人あま

- 綾鼓あやのつづみ

- 嵐山あらしやま

- 蟻通ありどおし

- 生田敦盛いくたあつもり

- 井筒いづつ

- 岩船いわふね

- 鵜飼1うかい

- 鵜飼2日蓮上人謡蹟

- 鵜飼3日連上人謡蹟

- 雨月うげつ

- 右近うこん

- 歌占うたうら

- 善知鳥うとう

- 釆女うねめ

- 梅枝うめがえ

- 雲林院うんりんいん

- 江口えぐち

- 箙えびら

- 烏帽子折1えぼしおり

- 烏帽子折2

八幡太郎義家謡蹟 - 絵馬えま

- 老松おいまつ

- 大江山おおえやま

- 鸚鵡小町おうむこまち

- 翁おきな

- 小塩おしお

- 姨捨おばすて

- 大原御幸おはらごこう

- 大原御幸2

平家落人伝説 - 女郎花おみなめし

- 大蛇おろち

- 杜若かきつばた

- 景清かげきよ

- 花月かげつ

- 柏崎かしわざき

- 春日龍神

かすがりゅうじん - 葛城かずらき

- 葛城2役の行者謡蹟

- 鉄輪かなわ

- 兼平かねひら

- 兼平2木曾義仲謡蹟

- 兼平3木曽義仲謡蹟

- 加茂かも

- 加茂物狂

かもものぐるい - 通小町かよいこまち

- 邯鄲かんたん

- 咸陽宮かんにょうきゅう

- 祇王ぎおう

- 砧きぬた

- 清経きよつね

- 金札きんさつ

- 草薙くさなぎ

- 草薙2日本武尊謡蹟

- 草薙3日本武尊謡蹟

- 国栖くず

- 熊坂くまさか

- 鞍馬天狗くらまてんぐ

- 車僧くるまぞう

- 呉服くれは

- 黒塚くろつか

- 源氏供養げんじくよう

- 源氏供養2

宇治十帖史跡 - 絃上げんじょう

- 項羽こうう

- 皇帝こうてい

- 高野物狂1

こうやものぐるい - 高野物狂2

衛門三郎伝説 - 高野物狂3

弘法大師謡蹟 - 高野物狂4

弘法大師謡蹟 - 高野物狂5

四国88ヶ所 - 小鍛冶こかじ

- 小督こごう

- 小袖曽我1こそでそが

- 小袖曽我2

伊豆周辺の謡蹟 - 小袖曽我3

静岡、神奈川の謡蹟 - 小袖曽我4

その他の地域 - 胡蝶こちょう

- 西行桜1さいぎょうざくら

- 西行桜2西行

大阪、奈良、和歌山 - 西行桜3西行

四国、大磯 - 西行桜4西行

その他の地域 - 鷺さぎ

- 桜川1さくらがわ

- 桜川2

木花咲耶姫、瓊々杵尊 - 実盛さねもり

- 三笑さんしょう

- 志賀しが

- 七騎落1

しちきおち頼朝概説 - 七騎落2

政子のの恋、挙兵前 - 七騎落3

挙兵、土肥実平、岡崎 - 七騎落4

佐奈田、新開、田代 - 七騎落5安房上陸

- 七騎落6その他1

- 七騎落7その他2

- 七騎落8

範頼、頼家、一幡 - 自然居士じねんこじ

- 石橋しゃっきょう

- 舎利しゃり

- 春栄しゅんえい

- 俊寛1しゅんかん

- 俊寛2

佐用姫伝説と謡蹟 - 俊寛3 九十九所王子,康頼関係

- 俊成忠度

しゅんぜいただのり - 鐘馗しょうき

- 昭君しょうくん

- 猩々しょうじょう

- 正尊しょうぞん

- 須磨源氏すまげんじ

- 隅田川すみだがわ

- 西王母せいおうぼ

- 誓願寺せいがんじ

- 是界ぜがい

- 関寺小町

せきでらこまち - 殺生石せっしょうせき

- 摂待せったい

- 蝉丸せみまる

- 禅師曽我ぜんじそが

- 千手せんじゅ

- 草紙洗1そうしあらい

- 草紙洗2

柿本人麻呂関係 - 卒塔婆小町

そとばこまち - 大会だいえ

- 大仏供養だいぶつくよう

- 当麻たえま

- 高砂たかさご

- 竹雪たけのゆき

- 忠信ただのぶ

- 忠度ただのり

- 龍田たつた

- 谷行たにこう

- 玉葛たまかづら

- 田村1たむら

- 田村2

坂上田村麻呂関係 - 檀風だんぷう

- 竹生島ちくぶしま

- 調伏曽我ちょうぶくそが

- 張良ちょうりょう

- 土蜘つちぐも

- 経政つねまさ

- 鶴亀つるかめ

- 定家ていか

- 天鼓てんこ

- 藤栄とうえい

- 東岸居士とうがんこじ

- 道成寺どうじょうじ

- 東北とうぼく

- 融とおる

- 木賊とくさ

- 巴ともえ

- 朝長ともなが

- 鳥追とりおい

- 難波1なにわ

- 難波2

応神天皇ゆかりの地 - 錦木にしきぎ

- 錦戸1にしきど

- 錦戸2義経北行伝説

- 鵺ぬえ

- 野宮ののみや

- 野守のもり

- 羽衣はごろも

- 半蔀はしとみ

- 橋弁慶はしべんけい

- 芭蕉ばしょう

- 鉢木1はちのき

- 鉢木2北條時頼関係

- 花筐はながたみ

- 班女はんじょ

- 飛雲ひうん

- 檜垣ひがき

- 雲雀山ひばりやま

- 氷室ひむろ

- 百万ひゃくまん

- 藤ふじ

- 富士太鼓ふじだいこ

- 藤戸ふじと

- 船橋ふなばし

- 船弁慶1ふなべんけい

常磐御前 - 船弁慶2

浄瑠璃姫、弁慶 - 船弁慶3 腰越状、

吉野山、逃避行 - 放下僧ほうかぞう

- 放生川ほうじょうがわ

- 巻絹1まきぎぬ

- 巻絹2行基の古蹟

- 枕慈童まくらじどう

- 松尾まつのお

- 松風まつかぜ

- 松虫まつむし

- 満仲まんじゅう

- 三井寺みいでら

- 通盛みちもり

- 三山みつやま

- 三輪みわ

- 六浦むつら

- 和布刈めかり

- 望月もちづき

- 求塚もとめづか

- 紅葉狩もみじがり

- 盛久1もりひさ

- 盛久2

盛久に出てくる地名 - 八島やしま

- 山姥やまうば

- 遊行柳ゆぎょうやなぎ

- 弓八幡ゆみやわた

- 熊野ゆや

- 楊貴妃ようきひ

- 夜討曽我ようちそが

- 養老ようろう

- 吉野静よしのしずか

- 頼政1よりまさ

- 頼政2菖蒲御前謡蹟

- 弱法師よろぼし

- 来殿らいでん

- 羅生門らしょうもん

- 籠太鼓ろうだいこ