謡蹟めぐり 謡曲初心者の方のためのガイド

謡蹟めぐり 高砂 たかさご

ストーリー

肥後国阿蘇の宮の神主・友成は、都見物へ行く途中播州高砂の浦に立ち寄り、静かな浦の景色を眺めています。

すると年たけた老夫婦が現れて松の木陰を掃き清めるので有名な高砂の松はどれかと尋ね、また高砂の松と住吉の松とは場所が離れているのになぜ相生の松と呼ばれるのかと問います。

老人はこれこそが高砂の松であると教え、たとえ山川万里を隔てても夫婦の愛は通いあうもので現にこの姥は当所の者、尉は住吉の者だと言います。そして老夫婦はさまざまな故事をひいて松のめでたさを語り、御代を寿いだ後、実は自分たちは相生の松の精であると明かし、住吉で待つと告げて沖へと消えて行きます。

友成は日の出とともに高砂の浦から舟で住吉へと急ぎます。住吉へ着くと、残雪が月光に映える頃、波間から住吉明神が出現し千秋万歳を祝って颯爽と舞います。(「宝生の能」平成13年1月号より)

高砂の浦、高砂神社 高砂市 (平9・3記)

高砂の浦 高砂市県立高砂海浜公園

本曲の舞台は播州高砂の浦である。往時は高砂神社のあたりまで海岸が迫っていたのであろうが、手持ちの地図によると、現在の海岸線は神社より1キロ以上も南にり、高砂町相生町など魅力的な町名だが、工場地帯のようで私どもには近づけそうもない。半ば諦めていたが、念のためタクシーの運転手に聞いてみると、加古川の河口付近が公園になっているとのこと。早速車を走らせてもらう。

到着してみると「県立高砂海浜公園」として立派に整備され、園内には沢山の松の樹が植えられ、砂浜も作られていた。これなら高砂の浦と云ってもよいのではないか。よくぞこのようにして残してくれたものと関係者の配慮に感謝する。人工の渚に立ってこのあたりから浦船に帆をあげて住吉を目指して船出した光景を想像してみる。

高砂の浦(高砂海浜公園) 高砂市 (平7.3)

高砂の浦(高砂海浜公園) 高砂市 (平7.3)

高砂神社、神木いぶき 高砂市高砂町向島町

神功皇后が創建したと伝える高砂神社は加古川の河口近くにある。神社のすぐ前には神木いぶきがあり、ワキの友成が挿した杖が生育したものと云う。

高砂神社 高砂市 (平7.9)

高砂神社 高砂市 (平7.9)

御神木いぶき 後方は高砂神社 (平7.9)

御神木いぶき 後方は高砂神社 (平7.9)

相生の松 高砂神社境内

高砂神社境内には相生の松がある。略記によると、この神社が創建されて間もなく一本の松が生い出でたが、その根は一つで雌雄の幹が左右に分かれていたので、見る者神木霊松などと唱えていたところ、ある日伊弉冊尊、伊弉冉尊の二神が現われ、「われは今より神霊をこの木に宿し、世に夫婦の道を示さん」と告げられた。これより人は相生の霊松と呼びこの松を前にして結婚式を挙げるようになったという。

現存するのは五代目の松で、三代目は昭和12年枯死したが、今も相生古霊松舎にその幹のみ名残りを留めている。

相生の松(五代目) 高砂神社 (平7.9)

相生の松(五代目) 高砂神社 (平7.9)

相生古霊末社(三代目幹) (平7.9)

相生古霊末社(三代目幹) (平7.9)

尉姥神社、尉姥の壁画 高砂神社境内

人々は松の木に現れた二神を「尉と姥」の御神像として祀り、平和と長寿の象徴としてきたが、天正年間戦乱のため行方知れずになってしまった。幸いこの御神像が寛政7年京都で見付かり、この社に御遷座、奉祝祭が盛大に行われたという。

神社の傍らには高砂神社会館があり、その外壁には尉と姥が大きく描かれている。

尉姥神社 高砂神社境内 (平7.9)

尉姥神社 高砂神社境内 (平7.9)

尉姥の壁画 高砂神社境内 (平7.9)

尉姥の壁画 高砂神社境内 (平7.9)

尾上神社 加古川市 (平9・3記)

尾上神社、尾上の松 加古川市尾上町長田

加古川対岸の加古川市に尾上神社があり、ここにも尾上の松(相生霊松)がある。こちらの由緒には、初代の松は、謡曲「高砂」に謡われた霊松で、地上2メートルのところから男松と女松に分かれていたが、豊臣秀吉の三木城攻めの時に切られ、残った木も枯れてしまった。三代目の松は天然記念物の指定をうけていたが、樹齢四百年で惜しくも枯死した。現在の松は、五代目であり、今なお名松の誉れが高いと記している。

尾上神社 加古川市 (平7.9)

尾上神社 加古川市 (平7.9)

尾上の松 尾上神社 (平7.9)

尾上の松 尾上神社 (平7.9)

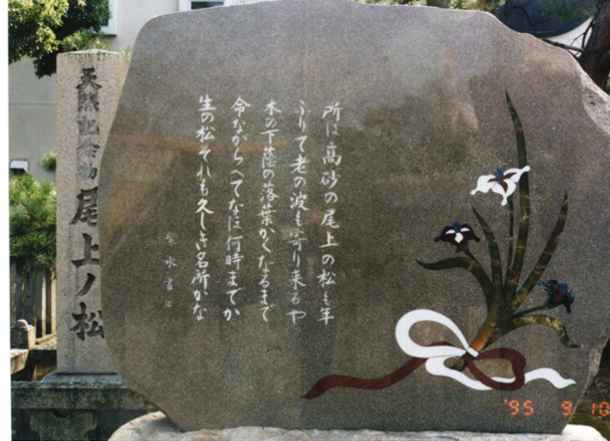

謡曲の歌碑 尾上神社境内

尾上の松の側には謡曲「高砂」の一節

所は高砂の尾上の松も年ふりて、老の波も寄り来るや、

木の下陰の落葉かくなるまで命ながらへて

なほ何時までか生きの松、それも久しき名所かな

を刻んだ謡曲の碑が建っている。

謡曲「高砂」の碑 尾上神社 (平7.9)

謡曲「高砂」の碑 尾上神社 (平7.9)

尾上の鐘堂 尾上神社境内

曲中に「高砂の尾上の鐘の声すなり」と謡われる尾上の鐘は尾上の鐘堂の中に納められており拝観は出来なかったが、神功皇后が朝鮮から持ち帰った注目すべき朝鮮鐘とのことである。

尾上の鐘堂 尾上神社 (平7.9)

尾上の鐘堂 尾上神社 (平7.9)

白旗観音寺 加古川市尾上池田町

土地の伝承では、ワキの友成が高砂の浦から船を出そうとしたが、浜辺に立てておいた竹の棹が抜けず、船も動かなくなったので、観音寺を建立し観音を祀ったところ漸く船出できたという。尾上神社から500メートルくらいの所に現在も白旗観音寺があり、航海安全祈願の人々で賑わっているとのこと。

白旗観音寺 加古川市 (平7.9)

白旗観音寺 加古川市 (平7.9)

阿蘇神社 熊本県一の宮町宮地 (平9・3記)

本曲のワキ友成は阿蘇神社の神主である。境内には高砂の松(えんむすびの松)が植えられている。由来によると、友成は天皇より位階上昇の御沙汰をうけて宮中参内のため京へ上った。その道すがら播州の尾上で縁起よい松に詣でた。友成はこの松の実を持ち帰りこの神社に植えた。爾来千年あまり植えかえながら大切に育て今日に至ったという。昔より縁結びの願いごとには特に霊験ありとされている。

阿蘇神社 熊本県一の宮町 (平3.10)

阿蘇神社 熊本県一の宮町 (平3.10)

高砂の松(えんむすびの松) 阿蘇神社 (平3.10)

高砂の松(えんむすびの松) 阿蘇神社 (平3.10)

住吉大社 大阪市住吉区住吉 (平9・3記)

本曲の後シテは住吉明神である。住吉大社の御祭神は、底筒男命(そこつつのをのみこと)、中筒男命(なかつつのをのみこと)、表筒男命(うわつのをのみこと)の三神であるが、これを総称して住吉大神と呼ぶそうである。伊弉諾尊が黄泉の国から逃げ帰って筑紫の小戸(おど)、檍(あおき)が原で禊をしたが、この時海の中から生まれたという。曲の中にも

西の海檍が原の波間より あらはれ出でし住吉の神

の古歌が殆どそのまま引用されている。

住吉大社 大阪市住吉区 (平2.6)

住吉大社 大阪市住吉区 (平2.6)

曲目一覧

- 葵上あおいのうえ

- 阿漕あこぎ

- 芦刈あしかり

- 安宅あたか

- 敦盛あつもり

- 海人あま

- 綾鼓あやのつづみ

- 嵐山あらしやま

- 蟻通ありどおし

- 生田敦盛いくたあつもり

- 井筒いづつ

- 岩船いわふね

- 鵜飼1うかい

- 鵜飼2日蓮上人謡蹟

- 鵜飼3日連上人謡蹟

- 雨月うげつ

- 右近うこん

- 歌占うたうら

- 善知鳥うとう

- 釆女うねめ

- 梅枝うめがえ

- 雲林院うんりんいん

- 江口えぐち

- 箙えびら

- 烏帽子折1えぼしおり

- 烏帽子折2

八幡太郎義家謡蹟 - 絵馬えま

- 老松おいまつ

- 大江山おおえやま

- 鸚鵡小町おうむこまち

- 翁おきな

- 小塩おしお

- 姨捨おばすて

- 大原御幸おはらごこう

- 大原御幸2

平家落人伝説 - 女郎花おみなめし

- 大蛇おろち

- 杜若かきつばた

- 景清かげきよ

- 花月かげつ

- 柏崎かしわざき

- 春日龍神

かすがりゅうじん - 葛城かずらき

- 葛城2役の行者謡蹟

- 鉄輪かなわ

- 兼平かねひら

- 兼平2木曾義仲謡蹟

- 兼平3木曽義仲謡蹟

- 加茂かも

- 加茂物狂

かもものぐるい - 通小町かよいこまち

- 邯鄲かんたん

- 咸陽宮かんにょうきゅう

- 祇王ぎおう

- 砧きぬた

- 清経きよつね

- 金札きんさつ

- 草薙くさなぎ

- 草薙2日本武尊謡蹟

- 草薙3日本武尊謡蹟

- 国栖くず

- 熊坂くまさか

- 鞍馬天狗くらまてんぐ

- 車僧くるまぞう

- 呉服くれは

- 黒塚くろつか

- 源氏供養げんじくよう

- 源氏供養2

宇治十帖史跡 - 絃上げんじょう

- 項羽こうう

- 皇帝こうてい

- 高野物狂1

こうやものぐるい - 高野物狂2

衛門三郎伝説 - 高野物狂3

弘法大師謡蹟 - 高野物狂4

弘法大師謡蹟 - 高野物狂5

四国88ヶ所 - 小鍛冶こかじ

- 小督こごう

- 小袖曽我1こそでそが

- 小袖曽我2

伊豆周辺の謡蹟 - 小袖曽我3

静岡、神奈川の謡蹟 - 小袖曽我4

その他の地域 - 胡蝶こちょう

- 西行桜1さいぎょうざくら

- 西行桜2西行

大阪、奈良、和歌山 - 西行桜3西行

四国、大磯 - 西行桜4西行

その他の地域 - 鷺さぎ

- 桜川1さくらがわ

- 桜川2

木花咲耶姫、瓊々杵尊 - 実盛さねもり

- 三笑さんしょう

- 志賀しが

- 七騎落1

しちきおち頼朝概説 - 七騎落2

政子のの恋、挙兵前 - 七騎落3

挙兵、土肥実平、岡崎 - 七騎落4

佐奈田、新開、田代 - 七騎落5安房上陸

- 七騎落6その他1

- 七騎落7その他2

- 七騎落8

範頼、頼家、一幡 - 自然居士じねんこじ

- 石橋しゃっきょう

- 舎利しゃり

- 春栄しゅんえい

- 俊寛1しゅんかん

- 俊寛2

佐用姫伝説と謡蹟 - 俊寛3 九十九所王子,康頼関係

- 俊成忠度

しゅんぜいただのり - 鐘馗しょうき

- 昭君しょうくん

- 猩々しょうじょう

- 正尊しょうぞん

- 須磨源氏すまげんじ

- 隅田川すみだがわ

- 西王母せいおうぼ

- 誓願寺せいがんじ

- 是界ぜがい

- 関寺小町

せきでらこまち - 殺生石せっしょうせき

- 摂待せったい

- 蝉丸せみまる

- 禅師曽我ぜんじそが

- 千手せんじゅ

- 草紙洗1そうしあらい

- 草紙洗2

柿本人麻呂関係 - 卒塔婆小町

そとばこまち - 大会だいえ

- 大仏供養だいぶつくよう

- 当麻たえま

- 高砂たかさご

- 竹雪たけのゆき

- 忠信ただのぶ

- 忠度ただのり

- 龍田たつた

- 谷行たにこう

- 玉葛たまかづら

- 田村1たむら

- 田村2

坂上田村麻呂関係 - 檀風だんぷう

- 竹生島ちくぶしま

- 調伏曽我ちょうぶくそが

- 張良ちょうりょう

- 土蜘つちぐも

- 経政つねまさ

- 鶴亀つるかめ

- 定家ていか

- 天鼓てんこ

- 藤栄とうえい

- 東岸居士とうがんこじ

- 道成寺どうじょうじ

- 東北とうぼく

- 融とおる

- 木賊とくさ

- 巴ともえ

- 朝長ともなが

- 鳥追とりおい

- 難波1なにわ

- 難波2

応神天皇ゆかりの地 - 錦木にしきぎ

- 錦戸1にしきど

- 錦戸2義経北行伝説

- 鵺ぬえ

- 野宮ののみや

- 野守のもり

- 羽衣はごろも

- 半蔀はしとみ

- 橋弁慶はしべんけい

- 芭蕉ばしょう

- 鉢木1はちのき

- 鉢木2北條時頼関係

- 花筐はながたみ

- 班女はんじょ

- 飛雲ひうん

- 檜垣ひがき

- 雲雀山ひばりやま

- 氷室ひむろ

- 百万ひゃくまん

- 藤ふじ

- 富士太鼓ふじだいこ

- 藤戸ふじと

- 船橋ふなばし

- 船弁慶1ふなべんけい

常磐御前 - 船弁慶2

浄瑠璃姫、弁慶 - 船弁慶3 腰越状、

吉野山、逃避行 - 放下僧ほうかぞう

- 放生川ほうじょうがわ

- 巻絹1まきぎぬ

- 巻絹2行基の古蹟

- 枕慈童まくらじどう

- 松尾まつのお

- 松風まつかぜ

- 松虫まつむし

- 満仲まんじゅう

- 三井寺みいでら

- 通盛みちもり

- 三山みつやま

- 三輪みわ

- 六浦むつら

- 和布刈めかり

- 望月もちづき

- 求塚もとめづか

- 紅葉狩もみじがり

- 盛久1もりひさ

- 盛久2

盛久に出てくる地名 - 八島やしま

- 山姥やまうば

- 遊行柳ゆぎょうやなぎ

- 弓八幡ゆみやわた

- 熊野ゆや

- 楊貴妃ようきひ

- 夜討曽我ようちそが

- 養老ようろう

- 吉野静よしのしずか

- 頼政1よりまさ

- 頼政2菖蒲御前謡蹟

- 弱法師よろぼし

- 来殿らいでん

- 羅生門らしょうもん

- 籠太鼓ろうだいこ